REPORT

コンサルタントレポート

- トップ

- コンサルタントレポート

- コラム

- 不動産価格...

本記事は公開1~2ヶ月前に配信した不動産投資メルマガの抜粋です。

パンデミックはまだまだ続きそうですが、その間に不動産価格が上昇傾向にあったこと(現在も継続中)は皆様ご存じかと思います。

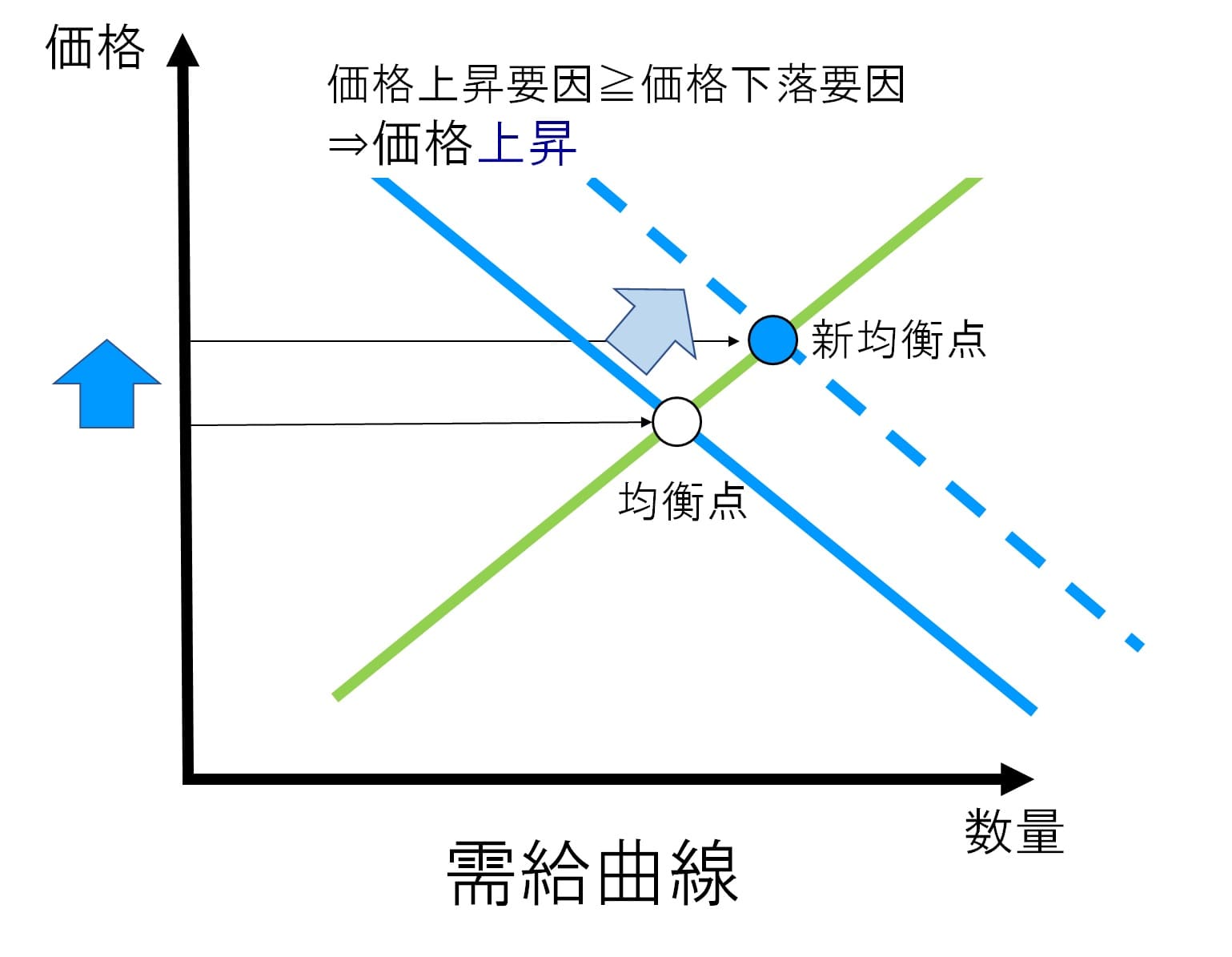

そこで今回は「一体何が要因で不動産価格は変化するのか」という問いに、需給曲線を使いながら説明していきたいと思います。

需要曲線・供給曲線で説明

簡易モデルとして需要曲線・供給曲線を描いた場合、最近では需要曲線が右にシフトしていると感じます。つまり価格が上がったということです。

| もちろん不動産は同じものが一つしかないため、一般的な商品特性と異なりますが、投資用という観点では類似物件・代替物件もあるため、大まかな価格形成モデルとしては適用できると考えます。 |

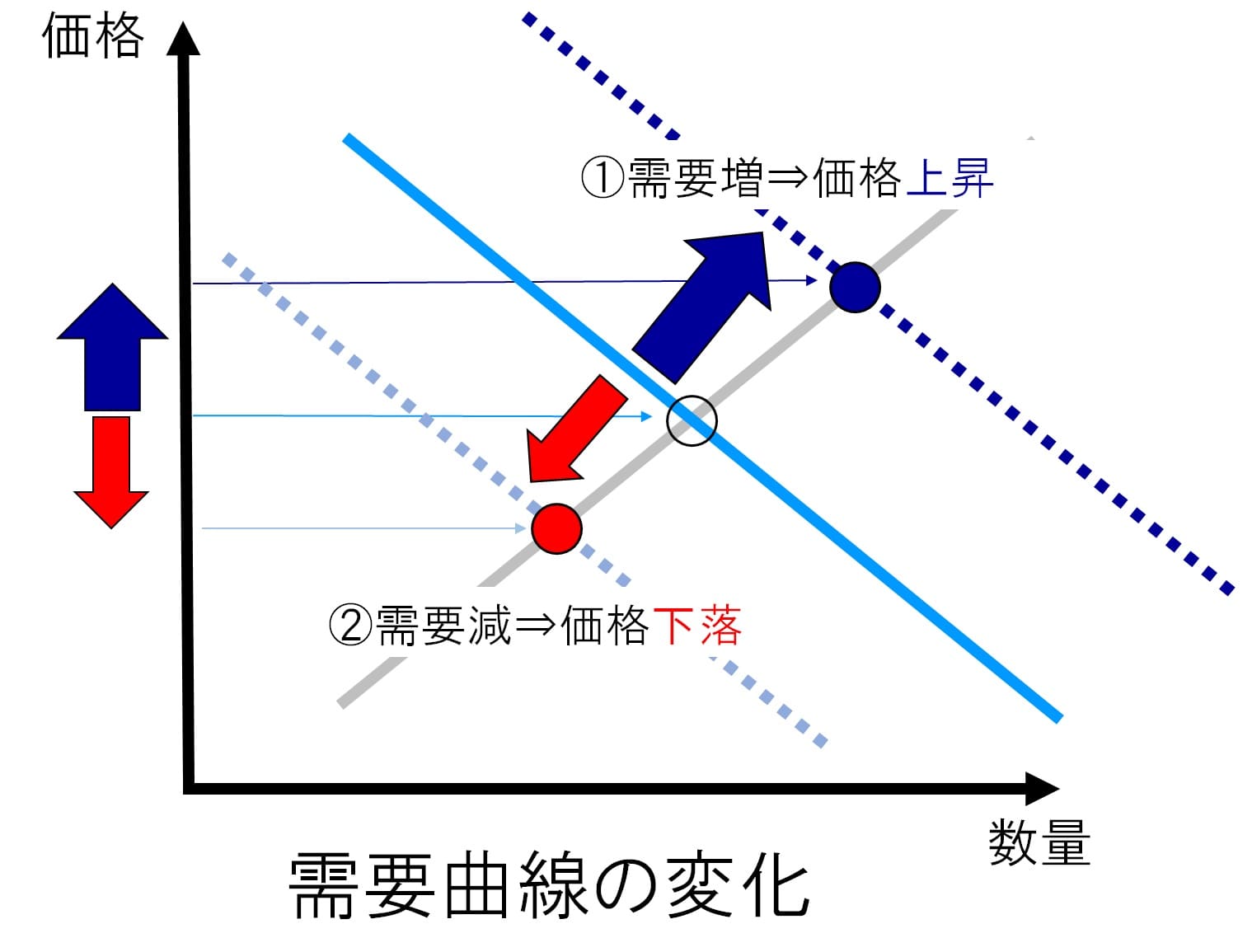

不動産の価格形成では複数の需要が絡み合っていますが、代表的な要因を抜粋すると、以下のような背景が挙げられます。

①需要増加要因

- 円安による海外からの資金流入(1)

- 不動産会社の購入需要増加(好決算)

- 金利不安(金融緩和継続中に購入したい需要)※

- インフレ加速懸念(資産防衛)

- 富裕層増加(潜在需要の増加)

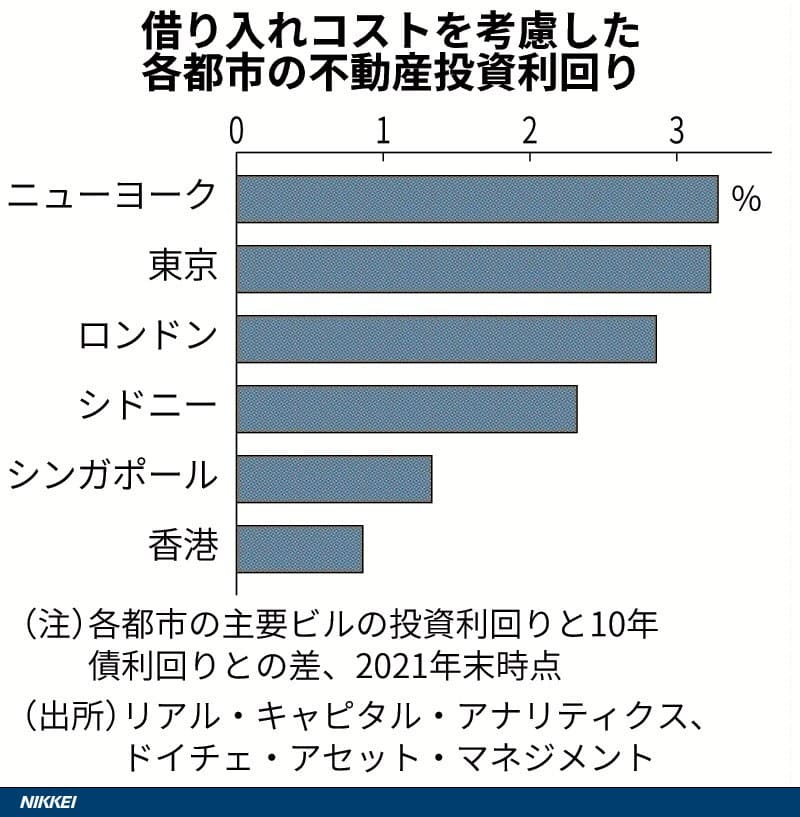

(1)海外マネーの流入について

また、直近ではやや円安に対する調整が入りましたが、東京の利回りは世界の都市と比べても相対的に高いため、海外投資家からの資金流入は今後も継続すると思われます。

②需要減少要因

- 不動産及び建築価格の高騰

- 日銀の金融緩和修正(金利上昇)※

- 株価の下落による保有資産価値の下落

| ※金利については、 ・低金利のうちに最大限融資を受けたいというニーズ ・逆に今は静観したいというニーズ がそれぞれあるように感じます。 |

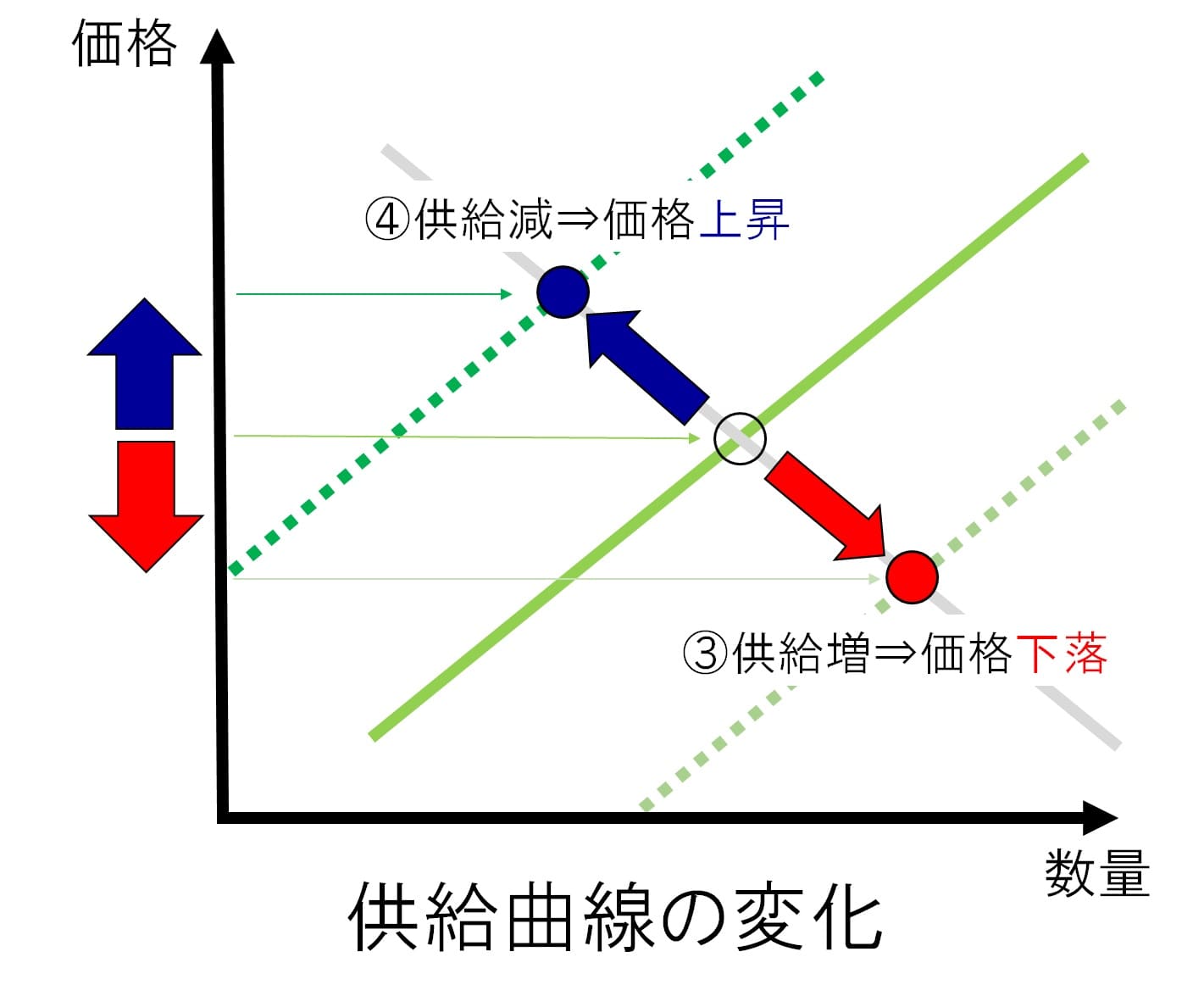

供給の変化は小さい

次に供給サイドの変化です。

不動産はその性質上、供給サイドでの変化は需要サイドの変化と比べて相対的に小さいのではと考えております。

③供給の増加要因

- 不動産価格上昇

- 相続に伴う売却増加

- 利益確定売り

④供給の減少要因

- コロナ拡大による売却案件減少(対面不可など)

- 不動産会社による在庫調整(長期保有&BSの拡大)

- 建築資材の高騰(新築物件の利回り低下)

| 供給制限のトレンド 価格の上昇によって、供給(売り手)は増えるのが一般的な考えです。しかし現在の不動産市況にそれは当てはまりません。 コロナの感染拡大によって、高齢者を中心とした売却案件が減少しており、新築物件についても土地及び建築資材の高騰で供給が限られています。 今が価格の上限だと考えた利益確定売りの供給もありますが、買主の希望金額まで下がらず、実際の売買まで繋がるような供給は限られていると感じます。 |

今回の記事は以上になります。

マクロ視点で不動産投資を考える際に、何か参考になれば幸いです。